他にもいっぱい重要な教えはある。独断的に選んで、書いておこう。

縁起(えんぎ)だ。これは無茶苦茶重要な仏教の世界観だ。

- 縁起(えんぎ):物事はすべて原因と結果で成り立っている、という考えだ。

そんなにも難しくないようにも思われるが、この考えは、のちに有名な「空」の思想として発展していく。

高野山大学のD先生は、この因果関係を2つの原因(因と縁)に分けて教えてくれる。子供が産まれるという結果の原因を考える。直接的な原因(印)として、両親が必要だ。ただ、両親がいるだけでは、子供は生まれない。この二人が結びつく必要という間接的な原因(縁)が必要だというのだ。2つ合わせて、因縁(いんねん)という。

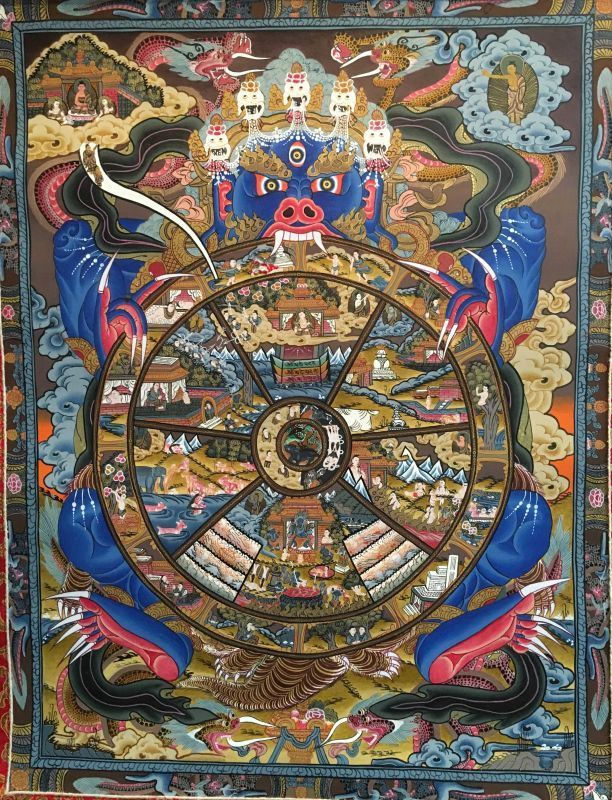

さらに、輪廻転生(りんねてんせい/りんねてんしょう)がある。人間だけでなく、生き物は何度も何度も生まれ変わるという考え方だ。ブッダは、人生が「苦」であると考えていたので、輪廻することは「苦」が続くことなのだ。

- 輪廻転生:仏教だけでなく、インドには輪廻という考えが昔から根付いている。人間に限らず、生物が死ねば、また生まれわかるというものだ。ただ、生前の行い(=業(カルマ))によって、多様な生存となって生まれ変わるのだ。生を苦とみる仏教では、輪廻から抜け出すことが、理想だ!そのために、悟って、解脱するのだ!

- 六道輪廻(ろくどうりんね):どんな状態に生まれ変わるかは、大きな問題だ。それは6つあるとされ、六道とか六趣と言われる(六道輪廻)。神さんの世界(天道)、人間の世界(人道)、阿修羅の世界(修羅道)、動物の世界(畜生道)、餓鬼の世界(餓鬼道)、地獄の世界(地獄道)があり、後ろの3つは苦しみが多く、悪い状態だ。

死んだ後、どこに行くかは、生きている時の行い、つまり業(=カルマ)により決まるのだ。悪い行い(悪業)を積めば、次の生では、畜生になったり、餓鬼になったり、最悪は地獄に落ちることになるのだ。

十二縁起(じゅうにえんぎ):仏教の根本教義である縁起を、具体的なプロセスとして説明したものである。十二縁起では、苦しみの根本原因は「無明(無知)」であると考える。そこから始まる因果関係で、苦しみが生じるプロセスを説明する。逆に言えば、「この因果の鎖を断ち切れば、苦しみから解放される(涅槃に至る)」という道筋を示すことになる。

すなわち、「無明(無知)をなくせば、苦しみの連鎖は止まる」ということになる。智慧を重視する仏教らしい考え方だ。正しい行いをして、修行をして、無明(無知)を克服するのだ!

でも、十二縁起はかなり難しい!初めて授業で聴いた時、「なんじゃこれ!」と思った。言葉もわからん!因果関係もわからん!

2〜3年の間に、何度か聞いていると、少しずつわかってくる。解釈もいろいろあるみたいだ!コラムに書いてみた。

でも、面倒なら、飛ばしてね〜。

コラム:十二縁起

具体的には、十二縁起とは、無明→行→識→名色→六処→触→受→愛→取→有→生→老死の支からなる人間の苦の発生の因果法則を説く。各要素の意味を説明すると

①無明(むみょう)(無知):真理(四諦・縁起)を知らないこと

②行(ぎょう)(形成作用):過去の業(カルマ)を生み出す意志的な行為

③識(しき)(認識作用):六識(眼・耳・鼻・舌・身・意)による認識作用

④名色(みょうしき)(心身):精神(名)と肉体(色)の働き(個体としての「私」の形成)

⑤六処(ろくしょ)(六つの感覚器官):六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)

⑥触(そく)(接触):外部の対象と六根が接触することで、感覚が生じる

⑦受(じゅ)(感受):「楽・苦・不苦不楽」の感覚が生まれる。ここで「快を求め、苦を避ける」執着が生じる

⑧愛(あい)(渇愛):欲望・執着

⑨ 取(しゅ)(執取):愛が強まり、執着する

⑩有(う)(存在):執着により「業(カルマ)」が作られ、未来の生存が決まる

⑪ 生(しょう)(誕生):新たな生が生まれる(転生)

⑫ 老死(ろうし)(老いと死):生まれたものは必ず老い、やがて死ぬ(これだけ聞いても、何も分からん。分かる人がいれば、釈迦クラスだ!)

この十二縁起は、次のように解釈されている。

「三世両重の因果」(さんぜりょうじゅうのいんが)という説では、①無明と②行を過去世における「因」とし、③識、④名色、⑤六処、⑥触、⑦受を現世の「果」とする。さらに、⑧愛、⑨取、⑩有を現世の「因」とし、⑪ 生、⑫ 老死を未来世の「果」、すなわち、過去、現在、未来の三世にわたり2つの因果関係があると解釈する。

他の解釈もある。大乗仏教の時代に龍樹は十二支が煩悩・業・苦の3つに分類できるとし(『因縁心論』)、

<煩悩>は①無明と⑧愛、⑨取、

<業>は②行と⑩有、

<苦>は③識、④名色、⑤六処、⑥触、⑦受と⑪ 生、⑫ 老死

これにより<煩悩>→<業>→<苦>の連鎖が続く[1]。人が死を迎えて、一生を終わっても、その生涯で<煩悩>より生じた<業>により、次の人生に向けて輪廻し続ける。この輪廻の連鎖から抜け出すためには、この連鎖を断ち切ることが不可欠になる。

このように仏教では、輪廻転生を受け入れる。

不思議なのは、仏教では無我を説き、永遠不滅の自己を認めない。でも、輪廻して、生まれ変わったとき生前の業(カルマ)を受け継ぐ。前世の業で次の世界が決まるなら、なんらかの形で前世の記憶(記録、業)を引き継ぐ必要があるはず。霊魂のようなものが残るのだろうか?

『倶舎論(くしゃろん)』[2]では、衆生は死ぬと「中有(ちゅうう)」と呼ばれる状態に入るとする。そこで煩悩に塗れた色受想行識からなる五蘊には実態はないが、前世の五蘊が転移したもので、解脱しないかぎり、識の連鎖によりつぎの生に引き継がれると解釈したのだ。

後に唯識(ゆいしき)学派ではすべての業が種子として蓄えられる心の貯蔵庫のようなもの(阿頼耶識(あらやしき))を設定し、それが業を引き継ぐと考えた。

教理の整合性を保つため、なかなか苦労したようだ!

[1] 以下の2つの連鎖が考えられる。I] ①無明→②行→③識、④名色、⑤六処、⑥触、⑦受、II] ⑧愛、⑨取→⑩有→⑪生、⑫老死

[2] 「世間品」(T No29)(第十一巻)

コメント