なかなか瞑想ができない私は、ついに痺れを切らして、瞑想・ヨーガの勉強を始めてしまった。ここで止めるわけにはいかない。

続きを書いていこう。

ハタ・ヨーガ 精神作用の活性化

古典ヨーガに加え、もう一つのヨーガがある。ハタ・ヨーガだ。10世紀以降に流行し、古典ヨーガのように、精神作用を止滅させるというより、「心の作用の活性化」をめざす、精神生理学的な行法である。『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』と言う経典にまとめられているようだ。

ハタ・ヨーガは自らを古典ヨーガの前段階であると位置づけているが、これは建前で、多くの人は超能力の獲得を目指した。10世紀以降という、時代の影響もあるのだろうか、ブログ「10-2 後期密教の時代」に書いたように、当時多くいた在家の修行者(成就者)にとっては、精神生理学的なハタ・ヨーガは超能力の獲得の手段だったようだ[1]。

実を言うと、私が仏教に興味を持ち、瞑想をやろうと思った理由の一つは、超能力獲得だ。まあ、そんなことは起こらないだろうと思いつつ、今でも心の底では、期待している。この時代のインド人も同じだ!

彼らは超能力を目指して修行に励んだ。

微細な身体

汎インド的に起こったタントリズムの時代(7―8世紀)になると、仏教に限らず、ヒンズー教など色々な宗派で、ハタ・ヨーガをベースにする修行が行われた。ここでは、現実の身体「粗大な身体」を理解するために「微細な身体」というモデルを基盤とした。

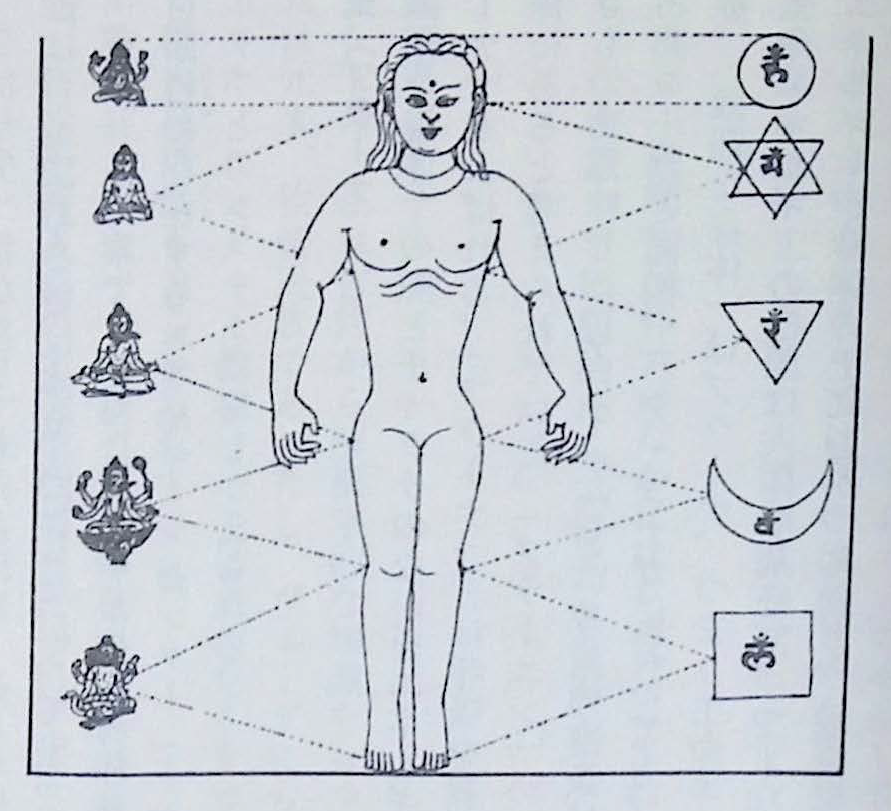

世界を構成する五大元素(地、水、火、風、空)に対応する部分から身体は成り立っていると考える。その身体の中央を脈(ナーディー)が走り、その節目節目にエネルギー・センター(チャクラ)が存在し、そこを気(プラーナ)が流れるというシステムだ(図)。『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』には、「微細な身体」の思想的説明よりも実際の訓練法について述べられている。

図。五大と身体の対応

ハタ・ヨーガを行う場合、種々の外的準備が必要である。『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』は、托鉢と結庵、禁戒と勧戒、食事、身体の浄化など外的準備についても述べている。

たとえば、身体のなかの「気」の道を浄化するには(『プラディーピカー』2・21)、「ダーウティ」とよばれる作法が行われる。約七センチのはばで約三メートル半の布をすこしずつ咬みながらゆっくりとのみこみ、そのあとでその布を取り出すのである。

これで綺麗のなるのか!?

水を入れた器のなかにその布をひたし、両手でつまみあげながら、初日にはまず23センチのみこみ、日ごとに23センチをふやすというようにして訓練をする。胃のなかに納められた布を、腹の筋肉の運動によって適当に動かしたのち、器のなかにもどすのである。

ひえ〜〜、実際に布を入れて食道から胃を洗う。

ちょっと、無理かもしれない。

日本では、昔の行者でも、やっていないような気がする。

ちょっと、日本人のセンスとは違うな〜〜〜

ハタ・ヨーガと仏教(密教)

ハタ・ヨーガの修行法は、仏教(密教)にも多く取り入れられている。以前のブログでも述べたが、後期密教の究竟次第は、「微細な身体」を用いたヨーガであり、如何にしてチャクラをコントロールして、「気(プラーナ)」を巡らせるかが大きな問題となった。

密教においては、曼荼羅の観想において、行者が如来と一体化する。それは、精神作用を活発化して行うハタ・ヨーガそのそのものである。

ハタ・ヨーガの三味(観想)とは、水に塩が溶けて一体となるようにアートマン(真我)とマナス(意)とが合一した状態であると、『プラディーピカー』は述べる。この合一は個我(アートマン)と宇宙我(ブラフマン)との同一性(梵我一如)でもあり、「俗なるもの」の「聖化」である。インド精神が仏教の成立以前、ウパニシャッド聖典群の時代からもちつづけてきたものである。

密教曼荼羅における行者と如来の合一もインドの歴史から考えればそれに類するものだ。ただ、仏教においては無我を説く。無我の行者と如来の合一。これをどのように理解すればいいのだろう[2]。

ともかく、ハタ・ヨーガの時代になると積極的に精神作用を活性化し、「俗なるもの」の「聖化」が行われる。

ヨーガは、言葉を用いない思考方法であり、それにより真理に到達する。

この観点から、次からは、「論理を超えた瞑想的思考法」と「言葉を用いた論理的思考法」を深掘りしてみよう。

[1] この傾向は古典ヨーガの時代からあった。経典『ヨーガ・スートラ』でも、約四分の一が超能力獲得の説明にあてられている。『ヨーガ・スートラ』自身が、超能力をえた段階で満足してしまってはならないと忠告している(3.50)が、やっぱり昔からそんな要求があったようだ。それが、ハタ・ヨーガになりいっそ強まった。

[2] 無我とはサンスクリット語で、ātmanという。無我はanātmanである。仏教はバラモン教的ātmanを否定して、ātmanではないとの意味でanātmanを用いた。それは我がないのではなく、ātmanではないと言う意味であり、非我と訳すべきではないかという議論が最近は多い。

コメント