部派仏教では、真理(法)を自ら発見したブッダは偉すぎるので、弟子がそこまで到達するのは、おこがましい。煩悩を滅し、解脱した修行者を最高到達点として阿羅漢(声聞(しょうもん)と縁覚(えんがく)の2つがある)[1]と称した。

ポイントは、自分の悟り(自利)、解脱であった。

自分の悟りばかり考えていたのに、「偉大なブッダにはなれない」と謙虚な姿勢も見える!

一方、大乗仏教では、修行者である菩薩は、「仏になる」ことを目指しながら、あえて自分の悟りを後回しにしてでも他人を救う(利他)ことを目指す。菩薩道は、部派仏教のように出家者だけが実践するのではなく、在家者にも道が開かれた。

まさに、民衆の宗教になった。

これに伴い、いろいろな考え、思想、哲学、修行・実践方法が生み出される。

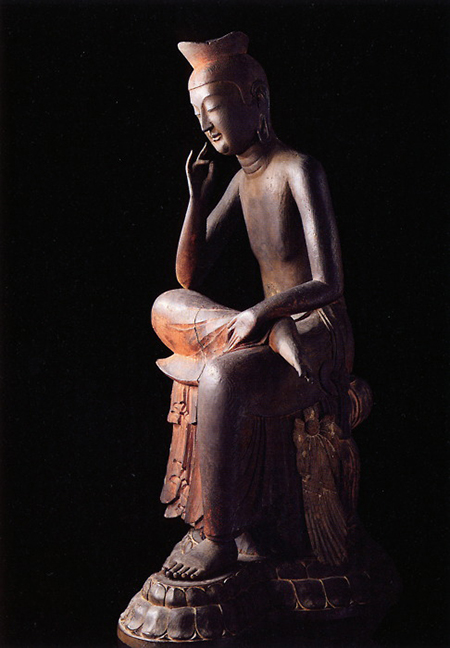

菩薩と如来:仏教を学ぶ以前は、菩薩と如来の違いを知らなかった。

ちょっと恥ずかしい!

如来は悟った人で、仏様。

菩薩は悟るため(成仏するため)修行をしている人で、修行者。でも信仰の対象になるぐらい偉い人なのだ。

成仏:ちょっと補足。成仏とは、「死ぬこと」と同義語で使われることがある。例えば、「Aさん、成仏しはったわ(=死にはったわ)」。しかし、もとは「成仏は「仏になること」すなわち「悟ること」だ。

まあ、人は死んだら悟って、仏さんになるよね!ということらしい。

以下では、大乗仏教を理解するのに必要と思われることをなるべく簡潔に述べよう。

1-1菩薩の誓い

大乗仏教では、菩薩とは 「衆生を救うために悟りを求める修行者」だ。自分の悟りだけでなく、すべての衆生が悟りに至る手助けをするのだ。

そのために、まず菩薩になることを決心して、「すべての衆生を救い、自らも悟りを得る」という菩提心を起こす(=初菩提心(しょほっしん)、発菩提心(ほつぼだいしん))。これが菩薩の最初のステップだ。俗世間を離れ、出家生活に入る。

菩薩はさらにすごい、合計4つの誓い(四弘誓願(しぐぜいがん)[2])を立てる。

菩薩の中には、すぐにでも悟れる(成仏できる)レベルの人もいるが、衆生を救うために、わざと悟らない。なぜなら、悟ってしまうと涅槃に入って、もう生まれ変われない。菩薩は、何度でも生まれ変わって(輪廻を繰り返して)、苦しい道を歩みながらも、全ての衆生を救済する。これを四弘誓願の一つ、衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)という。

すごい誓いだ。無限の時間を要する。「どれだけ迷える人がいても、どれだけ煩悩があっても、どれだけ教えが難しくても、私は全部引き受けて、仏になる道をやりとげます」。ほんとすごい決意だ!ほとんどスーパーマンの領域だ。

1-2菩薩の実践

部派仏教の時は、八正道、三学を含む三十七菩提分法[3]の修行実践が行われていた。大乗仏教になると、それも温存しつつ、利他の要素が強調され、菩薩修行の実践として「六波羅蜜(ろっぱらみつ)」が説かれるようになった。その内容を簡単に見ておくと、

- 布施波羅蜜(ふせはらみつ):見返りを求めず与える

- 持戒波羅蜜(じかいはらみつ):ルールを守る、というか、自分を律する

- 忍辱波羅蜜(にんにくはらみつ):怒らない、耐える

- 精進波羅蜜(しょうじんはらみつ):あきらめない、やり続ける

- 禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ):静かに集中する

- 智慧波羅蜜(ちえはらみつ):物事の本質を見る

布施・忍辱・精進波羅蜜は利他が強調されている。最後の智慧波羅蜜は,前の五者のよりどころだ。

どうでもいいかもしれないが。波羅蜜の蜜は、蜂蜜の「蜜」。密教の密は秘密の「密」

六波羅蜜では利他は強調されたが、よく見ると、「中身は旧来、看板は新デザイン」といってもいいかもしれない。

実際、六波羅蜜を見ると、とてもまともだ!人としてちゃんと生きるための心得だ。でも、私はできないな〜〜。これを完全に行えれば、悟れるかもしれない!

般若波羅蜜をよりどころとするのが、智慧に重きを置く、仏教らしい!

廻向も、大乗仏教における重要な実践だ。これは、「菩薩が修めた功徳を自らのためでなく、他者・一切衆生・成仏のために振り向ける」という発想[4]である。例えば、『十地経』では、菩薩行を進めると、衆生への廻向がより重視され、最終的に成仏への必須条件とされたのだ。さらに、『大智度論』では「菩薩は修行して功徳を得るも、自らのために取らず、衆生のために廻向する。これを以て真の菩薩の行となす。(大正蔵25、486b–487a)」とあり、菩提心の表現となる。

1-3菩薩の階梯

発菩提心して、菩薩行を始め、菩薩は修行を重ねながら、だんだんとその階梯(ランク)を上げていく。例えば『十地経』という経典に従えば、1)歓喜地(かんぎち)、2)離垢地(りくじ)、3)発光地(はっこうじ)、4)焰慧地(えんこうじ)、5)難勝地(なんしょうじ)、6)現前地(げんぜんじ)、7)不動地(ふどうじ)、8)善慧地(ぜんそうじ)、9)善慧地(ぜんえじ)、10)法雲地(ほううんじ)と登っていく。1〜3地は初級から中級。4〜6地はかなり上級で、煩悩がなくなり、「空」を理解する。7〜9地は超上級で、修行は自由自在で、教化活動(他者を救う働き)が活発になる。10地はもはやほぼ仏。あとは最後の仕上げ(仏果)を待つのみ。

でも、色々難関はあるようだ。

例えば、「七地沈空難(しちじちんくうのなん)」だ。七地で、菩薩は「空」をよく理解するが、それゆえに「空」にはまってしまう。

「すべては実体がない、空だ」

「すべて空なら、何をしても意味がないんじゃないか?」

「そもそも助けるべき衆生も、救うべき自分も実体がないんだよね?」

「空」の理解に埋没してしまうのだ。その結果、他者救済のエネルギーが落ちる。これを乗り越えるのが、大変ということのようだ。

仏教において「空」はとても大切な概念で、その理解は不可欠(後で説明する)。でも、現実の世界での衆生救済もあり、「空」に捉われてはダメ。菩薩行、ほんと大変だ。

[1] 部派仏教において、解脱した修行者を阿羅漢と称したが、それにはブッダの教えを聞いて修行した声聞と独学で修行した縁覚(独覚)の2通りがあった。

[2] 限りなく多くの衆生を済度(救済)しようという衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)、計り知れない煩悩を滅するという煩悩無量誓願断(ぼんのうむりょうせいがんだん)、尽きることのないほど広大な法の教えを学びとろうという法門無尽誓願学(ほうもんむじんせいがんがく)、無上の悟りに達したいという仏道無上誓願成(ぶっどうむじょうせいがんじょう)の4つである。

[3] 四念処・四正勤・四神足・五根・五力・七覚支・八正道を指し、足し合わせると37となる。三十七菩提分法は大乗経典『大智度論(だいちどろん)』「菩提分法(ぼだいぶんぽう)」にも説かれている。

[4] 部派仏教でも断片的に見られるが、修行者が得た功徳を亡き者に回す(追善供養)や僧団全体に功徳を分かち与えるという功徳の「共有」や「回施」が中心だった。

コメント