恵果の死の前後に、空海は長安を離れ、多数の密教経典、仏具(五鈷杵(ごこしょう)・金剛鈴など、密教の儀式で必須の法具)、儀軌(灌頂、護摩、修法などの詳細な実践書)、曼荼羅(胎蔵界・金剛界の両部曼荼羅)などを携えて帰国の準備に入る。806年8月に長安を出発し、明州(寧波)へ移動したとされる。そこで、帰国準備のため少し滞在し、806年10月、明州から遣唐使船に乗船し、11月に筑紫に到着したとされる。約2年半の唐滞在だ。

空海が持ち帰ってものは、真言密教の「正統継承」を示す証拠であり、日本に帰国後、朝廷にそのリスト(『御請来目録(ごしょうらいもくろく)』)を提出した。

授かったものは、みんな重要なのだが、真言密教で重要なものについて、少し説明しておこう。

曼荼羅

「曼荼羅」、マンダラ、いろいろなところでよく聞く言葉だ。

下に曼荼羅の図を示したが、きっとどこかで見たことはあるだろう。

密教では、宇宙や仏の悟りの世界を図像(絵)で表したもので、密教の教義が「象徴的に」表現されている。修行者は曼荼羅を通して仏の智慧や世界観を瞑想・観想により理解し、悟りへの道を辿る。曼荼羅には絵画、掛軸のような平面曼荼羅が多いが、東寺講堂の立体曼荼羅のような仏像の配置を空間的に示すものもある。尊格のパンテオンだ。

日本では、空海が唐から持ち帰った2つの曼荼羅、すなわち「胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)」(図右)と「金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)」(図左)が有名だ。

「胎蔵曼荼羅」は、母の胎内のようにすべてを包み込む「大日如来の慈悲のはたらき」を表し、「理」の曼荼羅と呼ばれる。中心に「大日如来」が位置し、そこから四方に仏・菩薩が広がる。

「金剛界曼荼羅」は、「金剛のように壊れない智慧のはたらき」を表し、「智」の曼荼羅と呼ばれる。中心にはやはり「大日如来」が位置し、五仏(大日(だいにち)・阿閦(あしゅく)・宝生(ほうしょう)・阿弥陀(あみだ)・不空成就(ふくうじょうじゅ))を中心に「九会(くえ)」という9つの構成から成り立っている。

両部曼荼羅は、宇宙の真理を視覚化した「悟りへの地図」で、真言宗では、この曼荼羅を心に観じることを通して、仏と一体となることを目指す。

日本では、「胎蔵曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」が有名だ。でも、尊格の世界を描く曼荼羅は、多くの密教経典に重要な修法・観想の指針として、さまざまな種類が存在する。この2つの曼荼羅が全てではないが、日本ではほとんどこれだ!

実際のところ、これだけの膨大な経典や曼荼羅を手に入れるため、また持ち帰るためには、莫大な費用がかかったのではないだろうか。

下世話な話だけど、空海は資金調達をどのようにしたのだろう。国家事業である遣唐使として多額の費用を持っていたのだろうか?

あまり多くの資料が残されていないようで、残念!

「三密行」 印契、真言、観想、そして護摩

密教には、多くの修行法や儀礼があるり、とても重要なのだ。

最も有名なのは身密・口密・意密の「三密行」だ。

- 身密(しんみつ):手に諸尊の印契(いんけい)を結ぶ

- 口密(くみつ):口に真言(しんごん)を読誦する

- 意密(いみつ):意(こころ)に曼荼羅の諸尊を観想(かんそう)する

どこかで真言宗の僧侶が手に印を結び、真言を唱えている姿を見たことがあるでしょう。

仏を観想していたかどうかは見えないが、、、

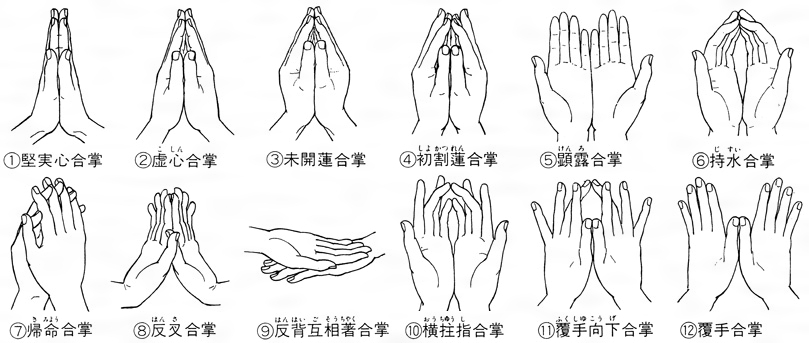

印契:

手指の仕草で仏・菩薩や宗教的理念などを象徴的に表したものである。いわば記号化することで諸仏・諸菩薩・諸尊それぞれの悟りの境地や誓願、功徳、所作・活動を象徴的に表現したものだ。

印契は秘密であると聞いたが、今ではネットで簡単に見れる。秘密とは「公開されていない」という意味よりも、「師資相承によってのみ真正の意味を体得できる」という実践上の制約らしい。

真言:

その起源は、仏教以前からインドにある現世利益を祈る呪文だ。それらが仏教にも取り込まれ、発展・変化していく。真言宗を象徴する言葉だ。陀羅尼という言葉もあるが、真言とは別の起源だが、そのうちに区別がつかなくなり、比較的長い呪文を陀羅尼と呼んでいるようだ。

仏教では、言葉では真理(法)は表せないとする立場がある。一方、密教での真言は、宇宙や真理(法)の秘密を明らかにする真実の言葉だ。矛盾するように思い、頭を悩ました。空海の『声字実相義(しょうじじっそうぎ)』のところで考えを述べてみよう。

真言はサンスクリット語を音写したものが多く、日本語としては意味不明だ。意味不明の方がありがたく感じると言う意見も聞く。ただ、サンスクリット語として読めば意味のわかるものも多い。インド人はわかるのだろうな〜

護摩(ごま):

火に「供物」を入れ炊き上げ、煩悩を焼き、併せて息災、調伏などを祈願する密教では大切な儀式である。

でも、初期仏教では釈迦は、迷信的な呪術として否定していた。

釈迦は言う。「護摩で解脱できるなら、鍛冶屋が解脱しているはずだ!」 もっともだ!

しかし、次章で述べるように、仏教がヒンドゥー教の影響で密教化すると、この護摩(ホーマ、サンスクリット語)の儀式が密教の中心となった。

(時代とともに、仏教も変化する!)

護摩壇に火を点じ、火中に供物を投じ、ついで護摩木を投じて祈願する外護摩の祈祷方法と、自分自身を壇にみたて、仏の智慧の火で自分の心の中にある煩悩や業を焼き払う内護摩とがある。

こうしてみると、密教はヒンズー教の呪文や儀礼を多く取り入れている。祈祷において、鐘や太鼓を打ち鳴らすのも、その影響だが、今となっては密教的雰囲気を醸し出す。

コメント