前節では、インド密教を述べる前に、日本と他国との間での仏教・密教の研究状況の違いを独断的にみた。当然、国により、研究状況に違いはある。仏教が宗教である以上、それぞれの国や地域の事情に合わせた発展を遂げている。それは、仕方がないことで、そのため研究もそれぞれの国の事情に応じた形となっている。空海の真言密教のところで見た通りだ!

ここでインド初期密教を取り上げるが、密教がインドで生まれ、それが大きく世界に広がる以前のインドでの原始形態をある程度は残すものと予想される。

一方、ここでは、漢訳経典をベースにした初期密教の研究も取り上げるため、インド密教の原型というよりは、中国文化やその風土の影響も含んだものとなっているだろう(と思う)。例えば、空海密教のところでも書いたが、国家的密教は、師資相承というインド密教が中国において変容した形態だ。

それ以上に、初期密教の研究は、始まったばかりのようで、インドでの当時の状況に対する研究も今後進むことが予想され、まだまだ変化する分野だろう。よって、どこまでインド初期密教について伝えることができるかは分からない。

素人が書くのは怖い!

密教の発生は、大乗仏教に徐々にヒンズー教の影響が出てきて、その様相を変化させて行ったと言われる。しかし、それさえも、疑問視され始めたようだ。

種智院大学のM先生にお聞きすると、「初期密教は大乗と密教の混じったもの」という従来の認識は、大枠では間違っていないが、「大乗が母体」というより、「説一切有部(せついっさいうぶ)を基盤に、一部の大乗要素が加わって密教になった」という方向で再解釈すべきという見解が強まっているそうです(あくまでも聞いた話です)。

あまり素人が書く分野ではないなと思いつつ、結構面白いので、書いてしまう。

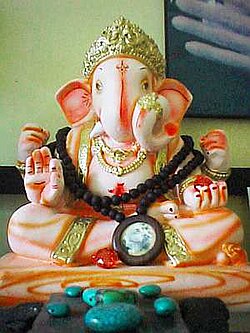

ガネーシャ。インド初期密教のeye catchはガネーシャをデフォルメしたものだ。この有名なインドの神様について一言書いておこう。ガネーシャ(gaṇeśa)は、ヒンズー教の神様で、「群衆(ガナ)の主(イーシャ)」を意味する。インドでは現世利益をもたらす神とされ、非常に人気がある。「富の神様」として商人などから大きな信仰を集めている。確かによく見るな!

参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/ガネーシャ

コメント