科学では、日々新しい情報が入ってくる。新たな粒子の発見、新たな星の発見、新たなウイルスの発見、新たな物質構造の発見、、、

時によっては、これまで正しいと思っていた原理が壊れる。古い話だが、19世紀末の頃に、ニュートン以降信じられていた古典力学が破綻をきたす。量子力学の誕生を促した。

仏教を学んでいて、思った。

「仏教に新しい発見て無いよな〜」

「ブッダが発見し(悟り)、それを伝えている。それだけだよな〜」

「いろんな解釈をみんなが言っているだけ!」

「もちろん、ブッダが言い出した「縁起の法則」が、龍樹によって精緻な哲学的「空」に昇華された、それはあるけど、、、」

「これって、新たな発見ではないなー」

科学で言えば、ニュートン力学が、解析力学として整備されたようなものだ!

仏教において、ブッダが法(真理)を発見したらそれで終わり?

仏教が語る「真理」は、もちろん物理の客観的世界の記述ではなく、苦の原因の解明と苦からの解放に関する実践的な智慧だ。

ブッダが悟った「四諦(苦・集・滅・道)」が、修行の基礎を与えるが、それ以上の新しい「真理」は無い。それをみんなが理解して、実践する。もちろん、修行法の改良はあるが。

つまり、仏教でいう「真理」を言い換えれば、

「どう生きれば苦から解放されるのか」に対する経験的・実践的な答えだ。

科学のような

「これを知れば世界が解明される」という智ではない。

当たり前か!

それじゃ、仏教に進歩はないのかな?

コメント===>仏教は変化する。初期仏教、部派仏教、大乗仏教、密教、後期密教(タントラ仏教)、、、。これは新たな発見、新たな進歩ではないようだ。常にお経では、「私はこのように(ブッダから)聞きました」から始まるものね!ブッダが全て知っていたとするらしい。やっぱり、仏教は宗教だ。

仏教の変化は、

真理は変わらないが、「教理の精緻化」「内観の深化」「行法の進化/深化」ということのようだ。

- 仏教哲学の発展(アビダルマ、唯識、中観など)

- 瞑想の技術の洗練(止観、阿字観、禅、など)

- 新しい苦に対する智慧(現代社会のストレスや孤独など)

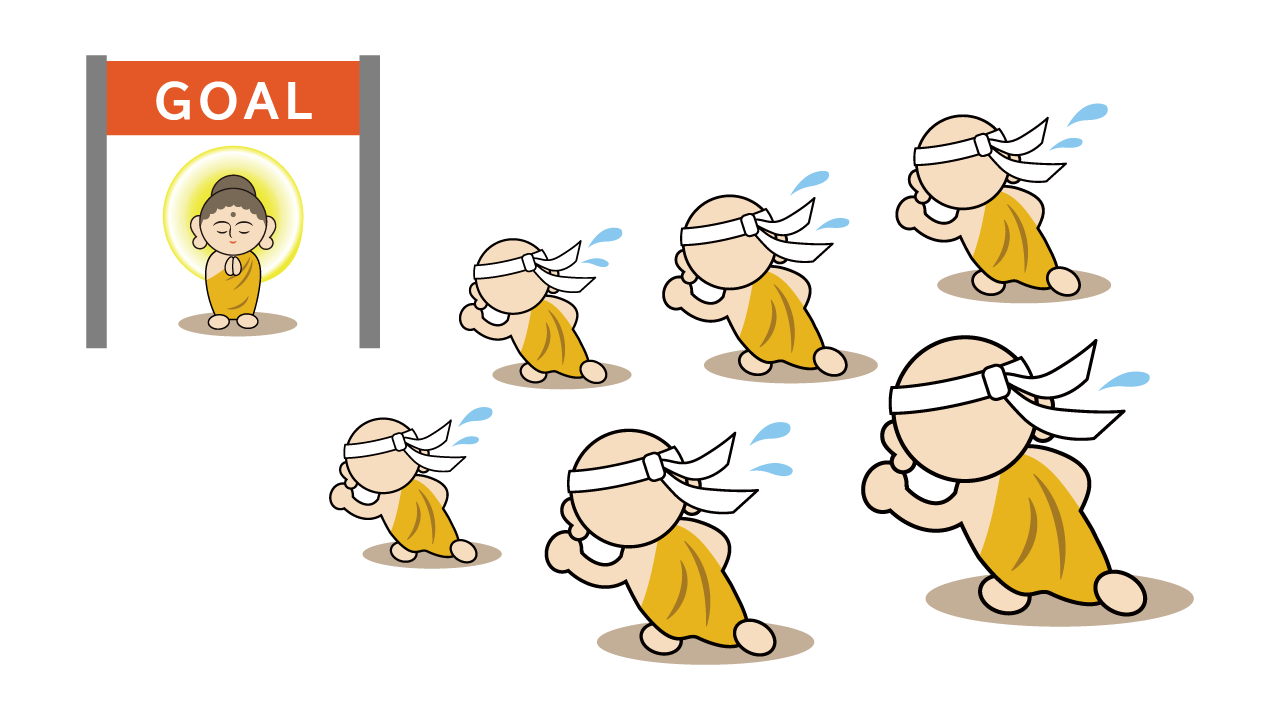

言い換えれば、「悟り」がゴールで、そこにたどり着くために、理論、方法論、技術の進化という「智の営み」が絶えず続いてきた、そう考えてもいいような気がする。

仏教に新たな真理の可能性はあるのか?

ブッダが悟った真理が普遍的なら、あるはずはない!

科学のような「無限の発見」ではなく、すでに「見つけられた真理を、いかに自分のものとして確かめるか」という方向を向いている。

でも、「悟るべき人」にとっては、悟りは「初めての発見」であり、個々人にとっての発見は無限にある。それで、「苦」から解放される。やっぱり仏教は宗教なのだろう!

コメント===>これは、科学でも同じ側面はある。私だって、専門でない「相対性理論」の詳細は知らない。知れば、私にとって、新たな発見だ!世界が広がる。

怠けて、勉強してないが、、、

仏教は「古い真理を暗記する学問」ではない。たとえブッダの言葉であっても、

「自分で観察し、自分で納得しなければ、それは「真理」ではない」

体験を通じて、自分の中に気づきが生まれたときにはじめて、「生きた真理」として意味を持つ。つまり、ブッダが語った真理は「完成形」ではあるが、誰にとっても「発見すべきもの」なのだ。

やはり、仏教は宗教だ!

コメント