こうして日本に仏教が入ってきた。

「待てよ。日本には、もともと神道があったじゃないか」

「物部氏と蘇我氏が戦ったやつだ」

「そうだ、『古事記』や『日本書紀』に書いてある」

「仏教が入ってきたら、どっちを信じるのだ!」

初めは、対立していたようだ。

それはそうだ。他所者が急に入ってきた時の、通常の反応だ!

これが、神道を重んじる物部氏と仏教支持派の蘇我氏の対立の要因だった。

蘇我氏が勝って、仏教を受け入れたが、

「仏と神はどちらが強いのか」

という考えが生まれるのは当然だ。

疫病や天災が起きたときは、神頼み、仏頼みだ!

「仏教受け入が日本古来の神々の怒りをかったのでは?」

そう考えてもおかしくない。

その中で、仏教側は次第に「神も仏の教えに従う存在」という見方を打ち出す。本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)だ。

本地垂迹説の意味は、簡単。仏(本地)が、衆生を救うために日本の神(垂迹)という姿で現れたという考えだ。つまり、神様は仏様のローカルな仮の姿(化身)だ。これにより、天照大神=大日如来、八幡神=阿弥陀如来の化身などという考えを生み出した!

まあ、このおかげで、神道と仏教が対立せず共存・融合できたのだ。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)へと進んでいく。

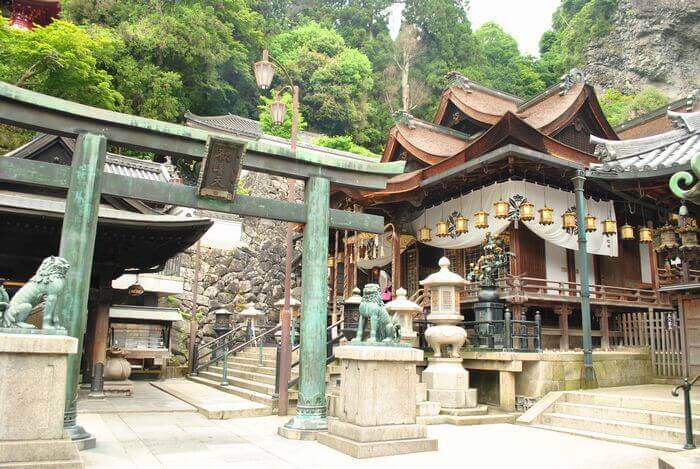

今でも、寺社では、神社に仏像を安置したり、神前で読経を行うこともある。寺院の境内に神社があったり、その逆もよく見かける。春日大社と興福寺(奈良)、宇佐八幡宮と東大寺大仏建立の関係などだ[1]。

単なる一例だが、奈良県の 宝山寺 に見られる光景を示そう。お寺の境内に鳥居が立ち、聖天堂(神社的な建物)がありながら、仏さま(歓喜天)も祀られている。皆さんの近くにも、きっとあるはずだ!

まさに日本的なやり方だと感じる。新しいものを排除せず、自分の中に取り入れる。仏教と神道の関係もまさにその一例だ。日本には、そのような例が多く存在する。

逆に言うと、日本人は新しいものを作り出すのはどうも苦手なようだ。自然科学・技術の分野でも、日本発の新たなものは、少ない。

「日本人は独創性がない」とよく昔言われた。しかし、一旦日本に入ってくると、科学の精度や性能は極限まで高められる。

ある会議で、ドイツ人に言われた。「極限までの追及が日本人の特質だ」

[1] ただし、明治の初め、政府は「日本は神の国」だと言い出す。そのせいで「廃仏毀釈」が始まる。約100年、仏教にとっては苦難の時代だ。

コメント