空海の生まれや育ちについては、たくさん研究や書物がある。『三教指帰(さんごうしいき)』や『性霊集(しょうりょうしゅう)』[1]など著書や書簡の資料が比較的豊富で、空海は人気者だ!

ここでは、「密教」を書く都合上、本当に「簡単」に空海について書く。

空海ファンの方、お許しください!

空海誕生

仏教が6世紀に日本に入り、鎮護国家の様相の中で、栄える。

そんななか、空海は、香川県善通寺市(旧讃岐国多度郡(たどつぐん))に774年(宝亀(ほうき)5年)に生まれた。

父は佐伯直田公(さえきのあたいたぎみ)といい、讃岐国の郡司クラスで、朝廷とのつながりもあった。母は阿刀氏(あとのうじ)の娘。空海の幼名は眞魚(まお)。阿刀氏は学問に通じた家系で、叔父は阿刀大足(あとのおおたり)と言われ、のちに桓武天皇の皇太子教育にもかかわったとされる人物である。

空海、結構いいとこの生まれですねえ〜〜

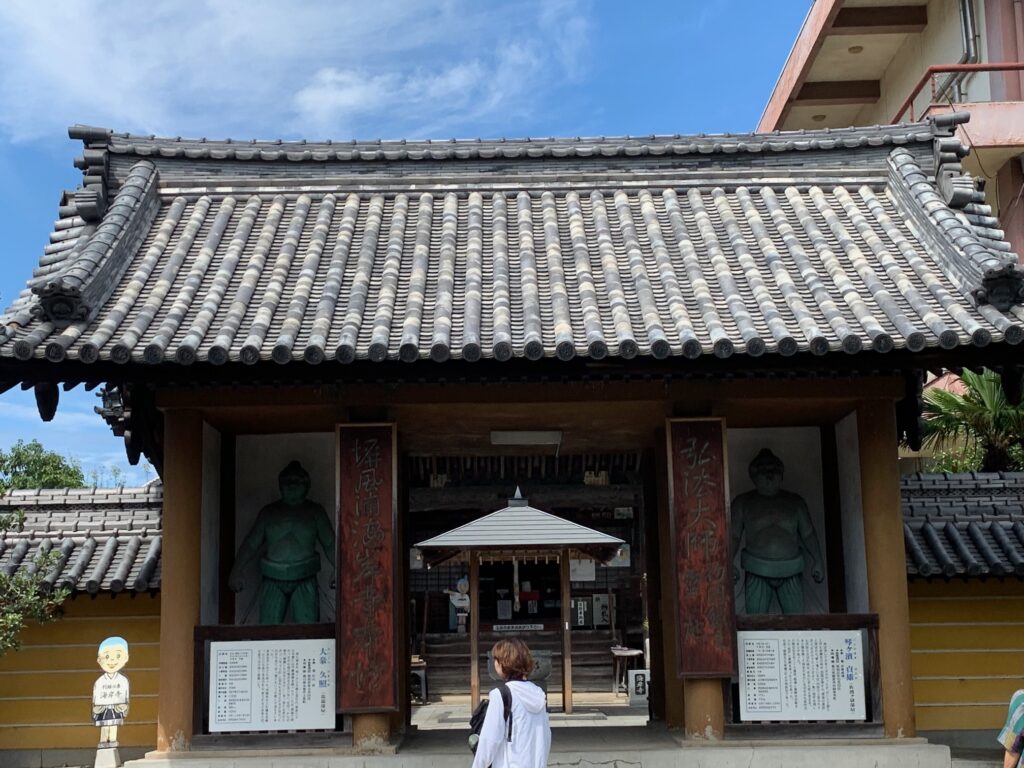

空海が生まれたとされる多度郡 善通寺はあまりにも有名だ。

しかし、多度津には空海の母の里 仏母院がある。ここは、弘法大師御母公玉依御前(たまよりごぜん)の御屋敷跡で、御母公が、この地の産土神(うぶすな)八幡神に御祈願され、お大師さまを身籠もられた所だと伝えられている。なんと、空海の臍の緒がある!

近くにある海岸寺も弘法大師の母・玉依御前の屋敷跡に建つ寺と言われ、胞衣塚、産湯井戸、童仏を祀っておられる。個人的には、よく行くが、とってもいい寺だ!!海岸寺の上戸住職や仏母院で働く井上さんには大変お世話になった(個人的な話で、すいません)。

左は海岸寺、右は仏母院

都入りから修行僧へ

15歳頃(789年)、阿刀大足について、論語、孝経、史伝などを学ぶ。

18歳で国学(大学寮)に入学。儒教・漢籍などを学ぶ。

しかし、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』(『三教指帰(さんごうしいき)』の元となる空海24歳頃の書)では、儒教、道教、仏教を比べ、仏教が最も優れている書いている。儒学に疑問を持ち、当時の律令制には満足できず、官僚になる道を捨てる。

現代の感覚から言えば、空海が安定した「官僚の道」を捨てたのは、やはりチャレンジャーだったと思ってしまう。

各地の山林や辺境で独自に修行の道へ進んだようだ。そのせいか、この頃(〜24歳)から遣唐使(けんとうし)として唐へ渡る(804年)までの7年間、空海の記録はない。空白の7年と呼ばれる。

この時期の空海についてはわからない。記録がないのだ。

しかし、色々なことが言われる。

「空海は、すでに中国に渡っていた」

「空海はヘブライ人で、日本と中国を行き来していた」

「怨霊対策に不可欠な神宝の行方を追い求めた」

とかだ。史実としての根拠は無いようだ。

みなさん、わからないことへの想像を膨らませ、楽しんでいる。

空海が修行中、四国・室戸岬の断崖にある海辺の洞窟「御厨人窟(みくろど)」[2]で瞑想にふけっていたとき、空から輝く明星(金星)が口に飛び込んだ。その瞬間、宇宙の真理を悟ったと言われている。この体験が、後の密教への強い確信と渡唐の決意につながったらしい。

御厨人窟

この手の話は、どこまでが本当かわからない。宗教的啓示体験を象徴的に示すものと思われる。ただ、瞑想をしていると色々なものが見えるようだ。瞑想は、仏教にとっては思考を深め、真理に辿り着く重要な手段だ。言語では辿り着けない世界だとされている。この問題については、のちに詳しく書いてみる。

遣唐使に選ばれる

空海は804年、ついに留学僧として遣唐使に名を連ねることになる。その時、最澄も同じ遣唐使の一員だった。

「え〜〜、空海は官僚じゃないし」

「空海って、まだ名も無い修行僧だよね」

「それに、私度僧(しどそう)[3]だよね」

「どうして、遣唐使のメンバーに入っているの?」

その理由は、いまだにわかっていない。興味津々で、みんなあれこれ言うが、推測の域を出るものはない。記録がない(見つかってない)ので、どうしようもない。歴史学の楽しいところだ!

- 母方の叔父・阿刀大足のコネ説

- 『三教指帰』の文才と思想によって評価された説

- 朝廷が新たな密教に関心を持ち、既成仏教勢力の人材を選んだ説

- 当時の高僧最澄とは、異なるタイプを選んだ説

- 空海の書の才能、語学力、表現力と国際感覚が評価された説

選定理由はさておき、ついに、空海は804年に唐の長安に入るのだ。

[1] 空海の詩、碑銘、上表文、願文などを弟子の真済(しんぜい)が集成

[2] 今でも訪れることができ、四国八十八ヶ所霊場・第二十四番札所「最御崎寺(ほつみさきじ)」の奥の院とされている。洞窟の中には「空海が座禅を組んだ岩」と伝わる場所もあり、霊地として信仰されている。

[3] 官の許可をえて得度(とくど、僧侶となるための出家儀式や手続き)したものを官度僧というのに対して、官の許可をえず私的に得度したものを私度僧という。

コメント