誕生の背景

初期仏教から部派仏教へと発展する中で、仏教はすっかり「出家者だけの世界」になってしまった。修行者は難しい教理ばかり進めて、自分の成仏(自利(じり))ばかりを願い、庶民に寄り添うどころか、「専門家集団の内輪の世界」に入ってしまった。

その反発か、大乗仏教では、多くの衆生(民衆)を悟らせること(利他(りた))、すなわち、衆生の救済を目的とした。これが、大乗仏教最大の特徴だ!

お気付きだと思うが、「衆生救済」とは、衆生の人たちを仏教的な悟りに導くこと(利他)。何も、現代風の「子ども食堂」のような福祉活動を言っているわけではない。でも、実際は、現実的な福祉活動もあったようだ。

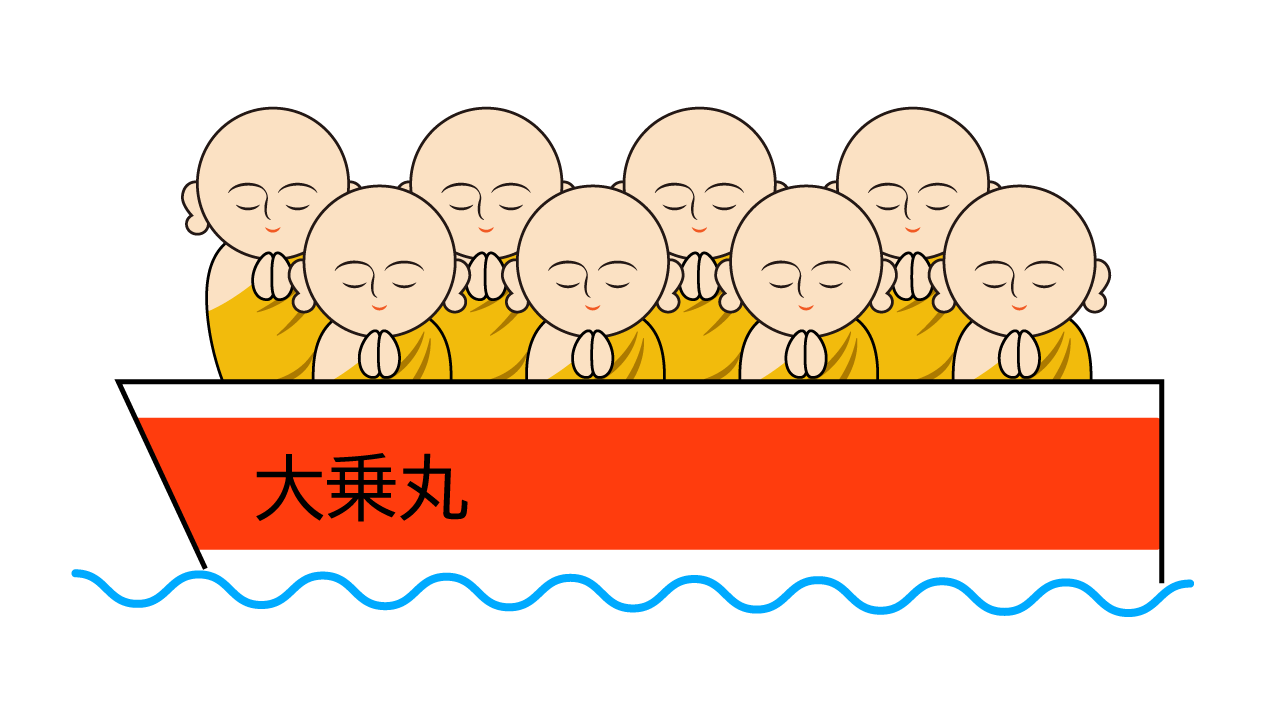

大乗とは、「偉大な乗り物(=多くの人を運ぶ教え)」つまり「より多くの人を乗せて悟りへと導く乗り物」という意味だ。それに対して、個人の悟りを目指す部派仏教は「小乗(しょうじょう)=小さな乗り物」と批判的に呼ばれた。

大乗の人たちも、自分たちが衆生救済を目指すのはいいのだが、だからと言って、部派仏教を小乗(小さな乗り物)と批判しなくてもいいのになぁー!仏教って、意外と宗派間での批判合戦がよく起きる!(仏に仕えている身なのに、なぜか争い多い気がする)

僧侶たちが、教理の精密化にこだわり、自分たちの世界に入り込むなか、

「いや、それじゃいかんだろ!」

との意見が出てきたことが予想される。

「仏教って、出家者だけのものだったっけ?」

「なぜ、衆生も含めて、みんなで悟りを目指しちゃいけないの?」

「もっと多くの人を救う道があってもいいではないか?」

こんな“声”から、大乗仏教は始まったのではないだろうか。

大乗仏教の発生:実際は、こんな簡単なものではなかったようだ[1]。

平川彰[2]は、「大乗仏教は、在家の仏塔崇拝者たちの集団が始めた新しい宗教運動である」と主張した。しかし、G .ショペン[3]がこれを否定した。彼は仏教遺跡で発見される石碑、碑文を調べ、「出家者が大乗思想を信奉し、実際に布教・実践していた」と述べている。さらに、佐々木閑[4]は「破僧(僧団を分裂させることで重罪)の緩和により、僧団内での部派と大乗の共存が可能となった。」そのため部派仏教から大乗仏教への連続的変化が可能だったと説明した。

このような難しい話は、学者先生の論争に任せておこう。

[1] 奈良康明・下田正弘 編『新アジア仏教史02 インド II 仏教の形成と展開』、2010、佼成出版社、第4章 大乗教団のなぞ

[2] 平川彰、『大乗仏教の起源』、春秋社, 1974

[3] Gregory Schopen, 『Bones, Stones, and Buddhist Monks』,University of Hawaii Press, 1997

[4] 佐々木閑、『大乗仏教 ブッダの教えはどこへ向かうのか』、NHK出版新書、2013

コメント